北京高校服務新時代首都發展特別報道 | 首都醫科大學:八年磨一劍,這屆醫學生為何要讀“醫學特種兵班”?

6月1日至27日,北京市教育兩委聯合前線雜志社策劃推出“北京高校服務新時代首都發展特別報道”。6月13日聚焦——首都醫科大學。

作為北京市屬唯一的本科醫學院校,首都醫科大學以服務教育強國、健康中國建設為己任,主動融入新時代首都發展大局,錨定建設國際一流研究型醫科大學目標,落實立德樹人根本任務,統籌推進教育科技人才一體發展,以學校高質量發展新成效為高質量醫學人才自主培養、高水平醫學科技自立自強作出新貢獻。

在全國眾多醫學院校開設教學改革試點班的大潮下,首都醫科大學於2021年開設“階平班”。該班以學校首任校長、兩院院士吳階平的名字命名,採用本科直博“5+研究生培養階段”一貫制模式培養高端復合型醫學領軍人才,設置在學校最具學科實力的臨床醫學專業和口腔醫學專業。

重構課程

醫學人才培養模式創新,是機遇,也是挑戰。

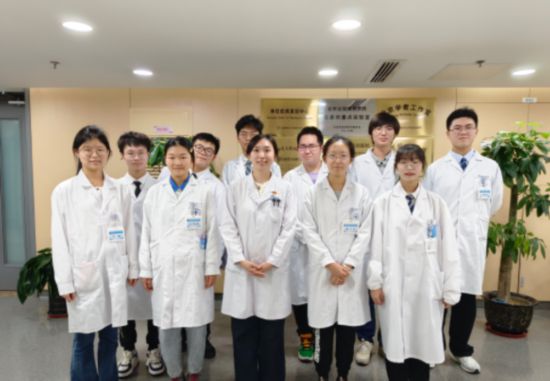

“階平班”學生臨床見習合影

幾乎每一屆新生入學的時候,都會有這樣的疑問:學校希望把階平班學生培養成什麼樣的人?

“具有醫學科學家素養的領軍人才。”首都醫科大學特聘校長助理、全程指導階平班人才培養工作的廖新生教授介紹:“階平班著重從本科初期開始培養學生的科研創新與思辨能力,包容不同觀點和新奇想法,引導同學們發掘興趣所在,找到終身學習的動力。”

要想實現這一想法,師生們要面臨的挑戰不小。首都醫科大學基礎醫學院黨委書記王偉解釋,培養卓越醫生難度很大、容錯度很小,畢竟這是關乎生命的大事。

第一個要解決的問題,是把學歷培養和職業培養融合在一起。階平班採取 “5+研究生培養階段”模式,讓學生在連續周期內打通學業和職業的平台。

第二個要解決的問題,是“在醫學方面有更高層次突破,引發醫學的變革”。王偉說:“課程要提升學生思維,讓他們增長獲取新知識的能力。”

不少任課教師都提到了一個詞——重構,尤其是數學、化學和英語這樣的通識課。

宣武醫院臨床見習課堂

面對新的教學策略,有著近30年教齡的生物醫學工程學院數學教師李冬果反復調研和查閱大量資料,重新備課。她提到,階平班教學重在數學思維體系的培養,要理解概念的內涵及背景,引導學生善於運用為什麼、如何証明以及如何應用的思維模式。比如在講線性代數行列式時, “我們改的體系就是先知道‘為什麼’,然后如何去做,能解決什麼樣的問題”。

階平班將醫用高等數學拆分為3門課程,醫科數學分析、醫科線性代數、醫科概率論基礎﹔在開設基礎化學、有機化學的基礎上,增設物理化學和分析化學課程。此外,注重學生自學和終身學習能力培養,部分課程自學比例由30%逐步增至70%~80%。

“課程重構不僅可以促進教學方法的創新和多樣化,引入先進的教學理念和教學資源,更重要的是滿足學生學業需求,激發同學們的興趣和想象力,引導大家由已知走向未知,在不斷發現中實現自我成長。”首都醫科大學校長吉訓明院士說。

集思廣益

與學生不同,家長對階平班的關注更偏向實際:階平班跟普通的臨床醫學專業有啥區別?孩子畢業出來能掙多少錢?

“家長傾向於為自己的孩子做好打算,我可能更關注個人能力的發展。”2022級階平班學生王藝婷說。廖新生介紹,階平班學生入學之初,會讓每位同學自主設計人生規劃。有的學生給未來“打了一個粗的框架”,有的學生則將規劃詳細到哪一年要結婚。

依照入學時的規劃按部就班地學習,在階平班並不多見,在變化中螺旋式進步才是常態。定期思辨討論或許是學生成長中最大的“變數”——學生們自由組合成10人左右的小組,從前期上交的問題清單中選出一個作為當期討論話題。階平班的話題並不總是充滿濃濃的“醫學味兒”,有時談人生、有時談法律,有時則直面死亡話題。定下話題后,由輔導員邀請相關專業的老師參與討論,並給予指導。

思辨小組討論合影

對這些討論,廖新生的要求是,“‘三個臭皮匠頂一個諸葛亮’,我們要讓‘臭皮匠’發言。有膽量開口表達,有理有據地表達,有基於邏輯的想象力。”

在王梓默同學看來,討論的成就感來自自己合理地闡釋了觀點,並引發了同學思考。而在譚乃川同學眼中,成就感則來自開口表達本身。譚乃川記得,一次討論圍繞科技進步是否增加了人類安全感展開,隨著討論的推進,同學們的觀點從科技與安全感,發散到了社會公平,“感覺除了自己的思考之外,我還能夠吸收其他同學的看法,發現原來還可以這樣想”。

成長過程中,也有部分學生是被“推著走”的。王梓默說:“大一、大二時,自己就迷茫過,完全沒有目標。同時,自學內容的佔比很大,沒能一下子適應快節奏。”后來,他意識到當下要先腳踏實地打好基礎。“有一半是我自己意識到的,還有一半非常感謝我的老師。”

教學相長

帶過4屆階平班學生后,老師們感慨:“學生們在成長,也在促使老師成長,要不停地更新知識,跟得上他們的思維。”閱讀學生上交的實驗報告時,需要花費一小時甚至更多的時間查閱文獻。“學生提出觀點的時候,不能輕易說‘是’或‘否’,要看它的根源,這就是我們很辛苦的地方,但是一種正向的辛苦。”

郭笑延同學和首都醫科大學附屬北京同仁醫院主任醫師梁慶豐教授的實驗室故事,被多位老師視為師生共同朝前走的典范。

為持續培養科學研究能力,階平班探索實行雙導師制進行本-博貫通式培養,包括1名基礎學科博士生導師和1名臨床學科博士生導師。

梁慶豐說,課題組裡郭笑延能力極強,發過頂級期刊論文,拿過醫學領域全國性一等獎,還參加過專家齊聚的全國眼科文史與學術大會,“但他只是個本科生”。而郭笑延也抓住了這個臨床學習的機會,三天兩頭往實驗室跑,連大年三十也在實驗室待著。

經過一段時間的接觸后,梁慶豐決定和郭笑延共建一個新的實驗室,自己掏了7萬元,讓郭笑延設計空間布局。即便郭笑延已經決定從眼科賽道轉向其他領域,梁慶豐仍多次為這個本科生出謀劃策。

臨床見習課堂

郭笑延提到,自己是醫學領域的新人,而導師幫助學生瞄准前行的方向。在他看來,階平班給予了他經歷和體驗的機會,“這是很珍貴的”。

“階平班的探索實踐,是對復合型醫學人才培養趨勢的前瞻性思考。”首都醫科大學黨委書記呼文亮表示,“學校已成立階平班論文質量指導委員會,全面加強學生研究生階段培養的過程管理,對研究和論文質量提出指導性建議。”

眼下,階平班的學生離“出師”還有很長的路要走,但他們已逐漸從青澀的新生,走向醫學舞台中央。

作者:首都醫科大學黨委宣傳部

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量