北京高校服務新時代首都發展特別報道 | 北京服裝學院:北京未來設計實驗室解碼設計創新

6月1日至27日,北京市教育兩委聯合前線雜志社策劃推出“北京高校服務新時代首都發展特別報道”。6月16日聚焦——北京服裝學院。

作為一所極具特色的時尚高校,北京服裝學院在其發展歷程中始終散發著獨特魅力。1987年,北京紡織工學院改擴建為北京服裝學院,成為我國第一所公辦服裝高校,並於2019年由理工院校轉型為藝術院校。學校秉承“與美同行”的校訓,逐步形成了“以藝為主,服裝引領,藝工融合”的辦學特色,建立了面向服裝全產業鏈的學科專業布局和人才培養體系,在新時代首都發展中發揮著重要作用。

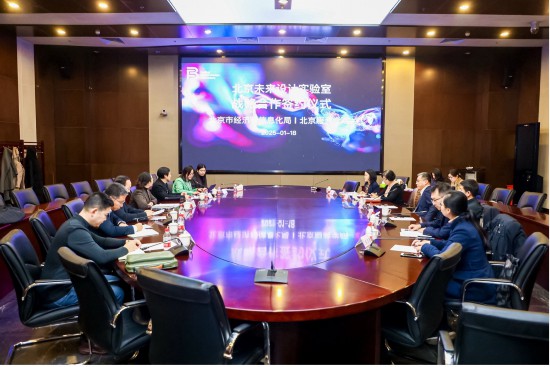

2025年,北京服裝學院積極響應國家戰略,圍繞促進工業設計驅動產業創新發展,與北京市經濟和信息化局展開全面且深入的合作,共同推動北京未來設計實驗室落地。這一舉措旨在構建高效的工業設計創新生態系統,形成常態化、長效化的公共平台服務機制,實現工業設計賦能產業高質量發展的目標。

北京未來設計實驗室簽約暨啟動儀式

推動創新與創造之變

走進北京未來設計實驗室,便仿佛踏入了一個充滿無限可能的創新空間。這裡聚焦設計與產業的深度融合創新,以前沿科技力量勾勒未來生活圖景。實驗室立志打造全球領先的設計科技集成平台,通過構建“技術研發——場景應用——產業賦能”的創新鏈條,為京津冀區域經濟高質量發展提供動力。

由實驗室主辦的全球未來設計大會備受行業關注。大會開創性建立“全球化創新網絡+在地化實踐平台”雙軌機制。在大會開幕式上,北京服裝學院黨委書記黃克瀛表示:“北京服裝學院作為融合科技、藝術、時尚的‘設計創新引擎’,依托實驗室聚焦三大方向:其一,全力開展共性技術攻關,在智能制造和數字設計領域實現技術突破,為高精尖產業提供堅實服務﹔其二,充分發揮學校在傳統服飾文化研究領域的優勢,孵化文化IP,打造具有全球影響力的‘北京設計’品牌﹔其三,積極革新人才培養范式,立足交叉學科平台,著重培養既懂設計、又懂技術、更懂市場的復合型人才,為行業發展輸送新鮮血液。”

引領時代之需

北京未來設計實驗室以新型工業化為戰略需求,以“科技+工程+藝術”為創新路徑,發揮北京作為國際科創中心和全國文化中心的雙優勢,全力建設設計與產業協同進化的創新平台。

肩負設計創新引領產業發展的使命,實驗室積極融合匯聚各類資源,逐步形成產業合作伙伴生態,專注開展工業設計領域共性技術研究、前沿創新設計,全力推進1個AIGD核心大模型+N個標杆示范引領性重點項目,構建起獨特的“1+N”創新模式。

目前,實驗室錨定前沿技術攻關方向,圍繞未來產業布局、行業共性技術突破、傳統產業轉型升級三大維度,建立了“需求池——技術池”雙向匹配機制。

“天工Ultra”沖線

在2025北京亦庄半程馬拉鬆暨人形機器人半程馬拉鬆的賽場上,全尺寸人形機器人“天工Ultra”吸引了所有人的目光。它用時2時40分42秒跑完21.0975公裡,一舉奪得全球首個人形機器人半程馬拉鬆冠軍,刷新了世界紀錄,創造了人形機器人運動性能發展的全新標杆。

首次為“天工Ultra”機器人設計比賽服,北京服裝學院前沿交叉研究院院長蘭翠芹教授及其團隊就面臨面料與機器人溫度適配、賽服結構與機器人動態結構適配、賽服自重與機器人重量控制等諸多設計難題。為實現最佳效果,團隊經大量研究與測試,最終設計出兼具功能性與美觀性的賽服。

在結構設計上,賽服採用單側多點開合的一片式設計,契合機器人機械臂固定需求﹔后背設有開合結構,方便機器人在補給站快速拆裝電池、進行急停操作,大幅節省時間。色彩搭配方面,賽服主體採用北京人形機器人創新中心形象色橙色,與馬拉鬆大賽藍綠色巧妙搭配,通過數字建模技術,呈現出類似布拉格衍射變奏的獨特視覺效果,活力動感十足,與賽事主色調相互呼應。

材料研發上,團隊根據天工機器人特性,研發不同材質賽服,結合數字生物材料特性,兼顧極端天氣下的疏水性能與減重需求,最終選用定制化防靜電、超薄運動面料,確保不影響機器人運動性能,全方位滿足賽時性能指標要求。

產學城協同育人

建成后的北京未來設計實驗室秉持著創新和開放性的原則,積極整合全球優勢資源,跨學科開展前瞻性創新研究與設計實踐,開展設計社會新需求工程、推動創新體系變革工程以及建設全球高端設計資源重組工程。

實驗室精心構建“政產學研用”協同創新平台,系統整合高校及科研院所的前沿技術資源,建立了動態篩選評估機制,充分發揮實驗室在學術研究、設計創新與高端人才儲備方面的綜合優勢。

在實驗室裡,活躍著眾多來自不同領域的團隊。有研究智能工程交互技術的,有鑽研計算媒體與藝術的,還有探索數智生物材料設計的。這些團隊的成員包括專家、學者、研究生以及企業骨干,不同學科的專家學者們匯聚一堂,思維的火花不斷碰撞。他們開展的研發設計項目,大多採用“企業出題、實驗室破題”的方式。依托北京未來設計實驗室搭建的政產學研協作平台,工業設計龍頭企業、高校創新團隊及技術服務機構緊密協作,在攻克科研難題的同時,為產業培育大量優秀人才。

漢服承載著中華服飾文明活態傳承的基因密碼,凝聚著深厚的歷史底蘊與獨特的東方審美意蘊。在北京未來設計實驗室的一間辦公室裡,團隊成員們正在仔細研究漢服AIGC設計平台的相關數據。這是實驗室在北京服裝學院先期研發成果的基礎上進行二次開發推出的平台。他們建立了歷史形制數據庫與設計語言語義圖譜的數據庫,同時還訓練了八大現代設計風格,可以和古代風格以權重的形式開展“新中式”風格設計,有效規避了算法訓練中因數據污染導致的符號異化,是對文化基因譜系的技術性守護。

漢服AIGC設計平台發布暨漢服秀

“漢服AIGC設計平台構建了人機協同的創造性邊界,將傳統工藝中‘造物有則’的匠作倫理轉化為算法約束條件,確保生成式設計始終錨定在中華服飾美學的價值坐標之內。”實驗室的一位研究人員介紹道,“它重塑了數字時代的文化傳承范式,使人工智能從技術工具升維為文明對話的媒介,推動新時代的漢服產業從‘數字復刻’轉向‘活態傳承’。”

設計改變世界,創新引領未來。北京服裝學院正以北京未來設計實驗室為依托推動“校產城”融合,整合研究平台,促成各方合作,打造本碩博貫通培養鏈,構建博士自主培養體系,探索拔尖創新人才培養模式,助力中國制造業向“創造”躍升。

作者:蘭翠芹 北京服裝學院前沿交叉研究院院長

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量