北京高校服務新時代首都發展特別報道 | 北方工業大學:青春理“響”傳京華

6月1日至27日,北京市教育兩委聯合前線雜志社策劃推出“北京高校服務新時代首都發展特別報道”(點擊查看專題)。6月17日聚焦——北方工業大學。

在永定河與西山交界的京西大地,北方工業大學如同深扎岩層的青鬆,將“工業報國”的基因融入城市脈動。這所誕生於1946年烽火歲月的學府,始終以“與大地同頻”的姿態生長:從新中國成立初期培育工業建設尖兵,到新時代打造“智能交通”“綠色電源”等創新引擎,79載春秋,它是見証者,更是建設者。

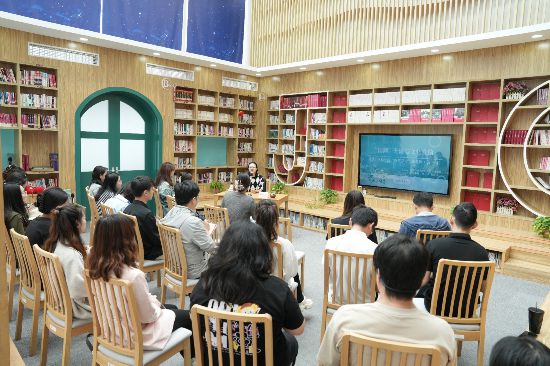

宣講團成員在石景山區檢察院開展理論宣講

深秋的北京,層林盡染。延慶區舊縣鎮黃峪口村的會議室裡,身著“北方工業大學”校服的年輕人與駐村第一書記張永軍圍坐在一起,筆記本上密密麻麻記著黨的二十屆三中全會關鍵詞。“您覺得咱們村的鄉村振興和全會提到的城鄉融合發展怎麼結合?”馬克思主義理論專業2022級研究生蔣穎的提問,讓張永軍打開了話匣子:“現在村裡搞文旅融合,可缺懂新媒體的年輕人啊……”充滿煙火氣的互動討論正是北方工業大學“時代青馬”理論宣講團走基層的日常場景。作為一支活躍在京華大地上的理“響”輕騎兵,這支由青年師生組成的理論宣講隊伍,正以“小切口”講述“大時代”,用青春之聲奏響服務首都發展的奮進樂章。

鍛造“青言青語”生力軍

在北方工業大學馬克思主義學院的會議室裡,一場別開生面的備課會正在進行。“用《黑神話:悟空》講新質生產力,會不會太‘潮’了?”電氣與控制工程學院本科生楊成俊拿著宣講稿有些忐忑。“年輕人就要用年輕人的語言!”指導教師朱建平教授笑著點頭,“游戲背后的科技突破,正是新質生產力的生動案例。”

一直以來,北方工業大學堅持“以賽代訓、以學促講”,將理論素養培育與實踐能力提升深度融合。在2024年“新時代 新思想”首都大學生宣講大賽決賽中,由陳思雨、楊成俊、杜景春組成的團隊以《解碼新質生產力 爭做智匯新青年》為題,從中國首款3A游戲切入,結合學校“老工科”在智能制造領域的創新實踐,將抽象的理論轉化為青年聽得懂、記得住的“成長指南”。“當我們唱著《心同此願》致敬祖國時,台下95后、00后觀眾跟著輕聲和唱,那一刻我真正明白,理論宣講不是單向輸出,而是青春共鳴。”杜景春回憶起決賽現場仍難掩激動。

為了讓宣講隊伍更有“首都味”,學校構建了“專業導師+實踐導師+基層導師”的三維指導體系。既有校內馬克思主義理論專家把關理論深度,又邀請北京市委講師團成員傳授宣講技巧,更組織學員走進社區、街道、企業等現場實地調研。目前,宣講團已形成覆蓋12個首都發展熱點的“菜單式”課程庫,30余名核心成員均具備“理論講解+案例演繹+互動問答”的復合能力。僅2024年就有80余人次師生參與,開展宣講活動近100場,服務近8000人次,成為活躍在首都理論戰線上一支輕騎兵隊伍,被評為2024年度“‘京’彩文化·青春綻放”行動計劃“信仰行”優秀宣講團。

宣講團在延慶區舊縣鎮開展理論宣講

創新“沉浸式”宣講場

“王大爺,您看咱軍庄鎮漫山遍野的酸棗樹,怎麼就能變成‘致富金果果’?這裡面藏著鄉村振興的大學問!”在門頭溝區軍庄鎮東山村的棗林裡,宣講團成員石家碩指著枝頭紅得發亮的酸棗,與圍坐的村民們聊得火熱。“把論文寫在大地上,就是要讓這些理論變成老鄉兜裡的真金白銀。”這是宣講團“把課堂搬到田間地頭”的生動實踐。

區別於傳統宣講的“台上講、台下聽”,“時代青馬”團隊開創了“場景化+分眾化”宣講模式。在石景山區工業遺址公園,他們結合“京西轉型發展”主題,在生鏽的機床旁講述“老工業基地的創新蝶變”﹔在門頭溝區廉政教育基地,他們以“京畿紅跡中的清廉故事”為題,帶領黨員干部穿越百年黨史中的紀律建設歷程﹔在石景山社區養老驛站,他們用情景劇再現“老年食堂”互助養老模式,讓民生政策解讀充滿生活溫度。

宣講團教師韓小南在學校第九屆宣傳思想文化“玉蘭獎”頒獎儀式上介紹說:“在社區宣講‘共同富裕’,我們不用電腦、投影,與居民圍坐在一起嘮家常,養老金漲是國家‘分好蛋糕’,菜籃子穩是‘做大蛋糕’,總書記說的共同富裕,不就是讓咱老百姓的煩心事兒越來越少嘛。社區書記感嘆,以前總覺得理論是‘天上的雲’,聽你們一講,原來是‘地裡的苗’!”這種“精准滴灌”讓每場宣講的互動率提升了40%,實現人人能聽懂、人人願意聽、人人有收獲。

宣講團成員在懷柔區渤海鎮北溝村調研

深耕“首都需求”責任田

在門頭溝區東辛庄鎮街道黨群服務中心舉行過一場特殊的“結對共建”儀式。宣講團與街道黨工委達成共建關系,不僅定期開展理論宣講,還將組織學生志願者為社區老年人提供智能手機培訓、為青少年開設“科技小課堂”。校黨委副書記姜孔橋表示,“我們不做‘蜻蜓點水’式的宣講,而是要把論文寫在京華大地上,為基層治理出實招。”

圍繞首都“四個中心”功能建設,宣講團主動對接基層需求,打造“理論宣講+實踐服務”雙引擎。在延慶區八達嶺鎮,他們針對當地文旅產業發展,聯合校內藝術專業學生創作了長城主題設計展,設計了5條紅色路線﹔在豐台區宛平街道,他們結合“永定河歷史文化”主題,組織學生為街道繪制文化牆,讓社會主義核心價值觀融入社區景觀﹔在懷柔區渤海鎮,他們參與“民宿+智囊團”,通過設計“民宿+果窖”“民宿+果採”等經濟模式,為當地民宿業發展提供智力支持。“上個月幫老鄉直播賣蘋果,兩小時賣出500斤,大爺大媽直夸我們‘會講道理更會辦實事’。”參與助農直播的研究生陳娜笑著說。

更令人欣喜的是,宣講團成員正在從“理論傳播者”成長為“首都建設參與者”。作為北京市學生資助宣傳大使,2022級本科生楊成俊在講述自己的成長故事時,發現不少社區青少年存在職業規劃困惑,“當看到孩子們眼中的光,我真正理解了‘宣講不止於講台’的含義——我們既要播撒理論種子,更要培育實踐之花。”

暮色中的校園,馬克思主義學院的會議室卻亮如白晝。一群年輕人圍坐在一起,為即將走進下一個基層社區的宣講會做准備。“如何用‘00后’視角解讀新質生產力?”“我們的‘老工科’傳統如何對接企業的創新需求?”此起彼伏的討論聲中,筆記本上的宣講提綱逐漸清晰。正如校黨委書記劉軍所說:“落實立德樹人根本任務,要把‘教育強國,首都何為,工大何為’的時代之問,鐫刻在每一次實踐中。”他的話語鏗鏘有力:“‘時代青馬’不僅是理論的傳播者,更要成為文化傳承的生力軍。在建設高水平應用型大學樣板的征程上,我們要用思想的火炬照亮前行道路,將青春力量匯聚成推動首都發展的時代浪潮。”

從高校課堂到基層社區,從理論講台到實踐一線,北方工業大學“時代青馬”宣講團用行動証明,當青年把個人理想融入首都發展大局,把理論信仰轉化為服務動能,每一次宣講都是一次思想的播種,每一次互動都是一次力量的凝聚。在建設新時代首都發展的征程中,這支理“響”輕騎兵正以青春之名,書寫著屬於高校學子的使命與擔當。

作者:北方工業大學馬克思主義學院

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量